2. L’économie du spectacle vivant n’est pas un secteur d’activité comme les autres : il a des caractéristiques particulières.

L’économie de la culture connait deux grandes particularités, liées entre elles, et qui en font sa spécificité : d’une part une faible augmentation de la productivité du travail et d’autre part une importante intervention de l’État (et du mécénat privé). Ainsi, plus que dans beaucoup d’autres secteurs, la production marchande (à but lucratif, c’est-à-dire qui cherche à faire des bénéfices) côtoie la production non-marchande (à but non lucratif, c’est-à-dire qui ne cherche pas à faire de bénéfices).L’économie de la culture connait deux grandes particularités, liées entre elles, et qui en font sa spécificité : d’une part une faible augmentation de la productivité du travail et d’autre part une importante intervention de l’État (et du mécénat privé). Ainsi, plus que dans beaucoup d’autres secteurs, la production marchande (à but lucratif, c’est-à-dire qui cherche à faire des bénéfices) côtoie la production non-marchande (à but non lucratif, c’est-à-dire qui ne cherche pas à faire de bénéfices).

2.1. La loi de Baumol et ses conséquences.

2.1.1. Un constat préalable : la faible augmentation de la productivité du travail dans le secteur de la culture.

Synthétisons les évolutions que nous venons de mettre en évidence : l’augmentation de l’emploi s’explique par celle de la production, en réponse à la hausse de la demande de biens culturels. Cependant, il manque un élément que l’on n’a fait qu’évoquer jusqu’à présent : l’évolution de la productivité du travail. La productivité du travail se mesure comme le rapport entre la production (mesurée, vous le savez, par la valeur ajoutée) et le nombre d’emplois (ou le nombre d’heures de travail) : elle est une mesure de l’efficacité du travail. En effet, elle permet de savoir quelle est la quantité produite par travailleur (ou la quantité produite en une heure de travail).

Pourquoi est-ce important de mettre en évidence le rôle de la productivité du travail ? On peut en fait imaginer qu’en réponse à l’augmentation de la demande, plutôt qu’embaucher, les entreprises (ou les associations et l’État qui produisent aussi des services culturels) augmentent la productivité des travailleurs, c’est -à-dire l’efficacité dans leur travail. Si tel est le cas, l’augmentation de la production pour répondre à la hausse de la demande ne provoquera pas nécessairement une hausse du nombre d’emplois. C’est ce qui s’est d’ailleurs passé dans de nombreux secteurs d’activité depuis la seconde guerre mondiale : dans l’agriculture avec la mécanisation, l’utilisation d’engrais, la sélection des espèces, etc. et, bien sûr aussi dans l’industrie grâce à la mécanisation, la robotisation, l’automatisation notamment. Dans l’agriculture, l’exode agricole n’a pas empêché de répondre à la hausse de la demande, certes relativement faible, le travail agricole étant devenu bien plus efficace, bien plus productif.

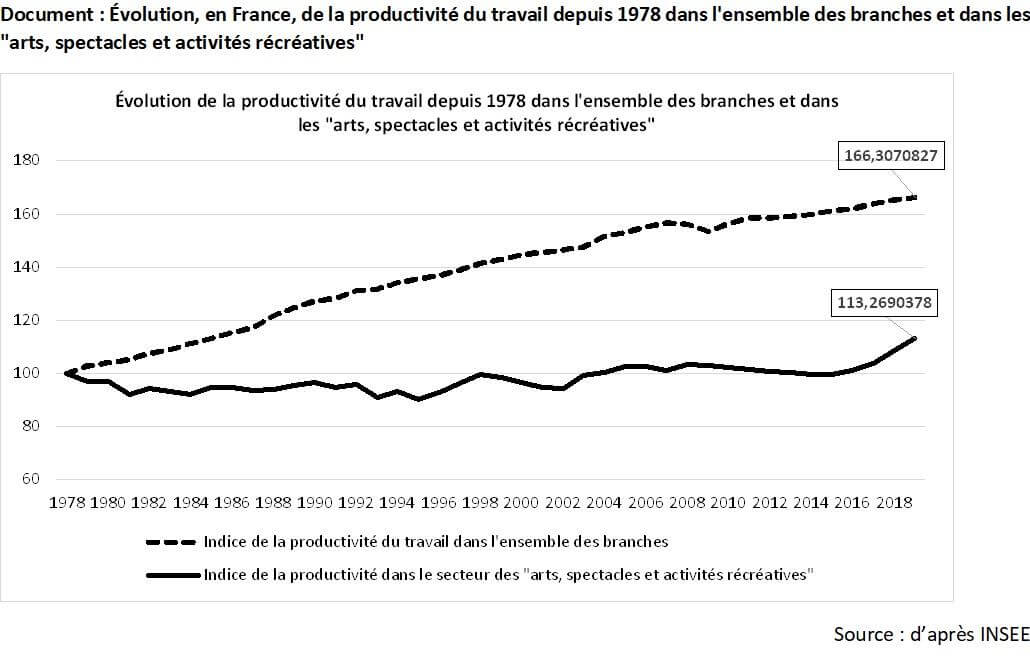

Qu’en est-il dans le domaine de la culture dont la demande, nous venons de le voir, a augmenté assez fortement ? Le graphique suivant nous décrit l’évolution relativement récente de la productivité du travail dans le domaine de la culture par rapport à l’ensemble des branches d’activité.

Vous le voyez, alors que la productivité du travail dans l’ensemble de l’économie a augmenté d’environ 66 % en 40 ans de 1978 à 2018, celle du secteur des « arts, spectacles et activités récréatives » n’a augmenté que de 13 %, soit 5 fois moins vite environ. Comment expliquer cette différence d’évolution ? William Baumol et William Bowen, deux économistes américains, ont rappelé dans une étude célèbre, qu’une représentation d’un opéra nécessite aujourd’hui (enfin dans les années 1960 donc, période de leur enquête !) à peu près le même nombre d’heures de travail qu’au moment de sa création, il y a deux cents ou trois cents ans. La productivité dans le spectacle vivant ne peut donc augmenter autant que dans l’industrie, même si des adaptations, nous le verrons, sont toujours possibles. C’est la caractéristique fondamentale de ce secteur d’activité. William Baumol et William Bowen en font un secteur dit « archaïque » opposé à un secteur « progressif » qui, lui, connait une forte augmentation de la productivité du travail grâce à la mécanisation (vous reconnaissez les cas de l’agriculture et de l’industrie). Ces évolutions contrastées de la productivité ont des conséquences fondamentales sur le fonctionnement économique des activités de nature artistique que nous allons présenter.

2.1.2. L’analyse de William Baumol et de William Bowen : explications et conséquences.

En menant une enquête aux États-Unis, dans les années 1960 donc, auprès des théâtres de Broadway, de 23 orchestres philharmoniques, trois opéras et une compagnie de danse, ces deux économistes américains, William Baumol et William Bowen, ont mis en évidence les faits suivants en plus de la faible augmentation de la productivité du travail : l’existence d’une plus forte augmentation des coûts de production que des prix dans les spectacles vivants et une plus forte augmentation des prix dans les spectacles vivants que dans le secteur progressif (où la mécanisation et les avancées technologiques permettent de réaliser des gains de productivité).

- L’analyse de William Baumol et William Bowen va mettre en relation toutes ces variables économiques : évolution de la productivité, des coûts de production, des prix mais aussi des résultats des entreprises (bénéfices ou pertes) [mesurés, rappelons-le, comme suit : résultat = (prix – coût unitaire de production) x quantités produites].

La faible augmentation de la productivité dans les spectacles vivants se traduit par une forte augmentation des coûts de production notamment par rapport à celle des prix. Expliquons cela. Lorsque la productivité du travail augmente fortement, cela signifie que la production augmente bien plus que le nombre de travailleurs à payer ; dès lors, les dépenses en salaire pour produire un bien diminuent ce qui réduit les coûts de production (dit autrement, pour produire un bien, on a besoin de moins d’heures de travail et donc de dépenses en travail : le coût unitaire de production baisse). Dans le spectacle vivant, la faible augmentation de la productivité se traduit à l’inverse par une hausse relativement importante des coûts de production. En effet, comme il est impossible d’accroître le productivité des travailleurs, chaque travailleur n’est pas très productif, et il faut donc beaucoup de travailleurs pour produire un bien culturel comme une représentation de théâtre. Cette production nécessite donc des dépenses élevées en salaires, ce qui augmente les coûts unitaires de production. De plus, la croissance économique s’est traduite par une hausse importante des revenus et de la rémunération de l’ensemble des travailleurs. Face à la hausse des revenus de nombreux secteurs d’activité, il est difficile, pour les employeurs produisant des spectacles, de ne pas augmenter la rémunération des artistes et de tous ceux qui travaillent dans ce secteur d’activité sinon ils risqueraient de chercher un autre emploi. Si cette augmentation des rémunérations ne pose pas de problème dans les secteurs progressifs (cette hausse étant largement compensée par les gains obtenus par la hausse de la productivité, de la production et des revenus des entreprises), il n’en est pas de même dans le spectacle vivant où la hausse des coûts est vraiment problématique. On parle de « maladie des coûts » (cost disease) ou « fatalité des coûts » : c’est la loi de Baumol.

Deux précisions doivent être ajoutées à la présentation de l’analyse de William Baumol et William Bowen. Tout d’abord, la sensibilité de la demande (des spectateurs) au prix des spectacles est relativement faible sans être nulle pour autant. Dès lors, il est peu efficace de baisser les prix pour attirer les spectateurs ou, de les augmenter beaucoup pour compenser la hausse des coûts (cette hausse risquerait de réduire la demande). Ensuite, c’est ce que soulignent d’autres économistes, l’économie de spectacle vivant est aussi une économie du « star système » : face à l’incertitude sur la qualité du spectacle, les spectateurs ont tendance à accorder leur confiance à des « grands noms » (interprètes, metteurs en scène, etc.), à des stars qui réclament des rémunérations très élevées. De leur côté, les producteurs de spectacle auront tendance à vouloir les attirer en acceptant d’offrir de très fortes rémunérations pour attirer des spectateurs. Bien évidemment, cela accentue la hausse relative des coûts des spectacles !

- Les conséquences : difficultés financières, faillites et ralentissement de la croissance économique.

Évidemment, la hausse des coûts plus forte que celle de prix se traduit par une baisse des marges voire des pertes pour les entreprises de spectacle, pertes pouvant entraîner des faillites. C’est d’ailleurs pour cela que la Fondation Ford, qui « subventionnait » orchestres, théâtres, etc., avait chargé William Baumol et William Bowen d’enquêter sur ces problèmes. Face à cette tendance structurelle d’augmentation des coûts de production, les aides versées par la Fondation sont jugées nécessaires et doivent compenser cette hausse des coûts. Baumol et Bowen ont donc découvert d’où provenaient les difficultés financières récurrentes des entreprises de spectacles vivants. Précisons que, selon les pays ou le type de spectacle, ces aides pouvaient provenir de plusieurs sources : de fondations donc, de particuliers aussi, notamment aux États-Unis, mais aussi de l’État comme en France par exemple. Quelle que soit l’origine de ces ressources, il s’agit d’un transfert d’argent provenant des secteurs progressifs (l’automobile par exemple) vers ces secteurs « archaïques ». Ce transfert se fait bien sûr plus largement par le biais de subventions aux activités artistiques et donc d’impôts payés par d’autres. Finalement, ce sont des ressources qui se dirigent vers des secteurs moins productifs au détriment des secteurs les plus productifs qui dégagent des revenus importants : au niveau macroéconomique, cela entraîne une moins forte augmentation générale de la productivité du travail et donc de la croissance économique.

2.1.3. Les critiques faites à l’analyse de Baumol et Bowen et les réactions des agents économiques.

- Les critiques générales

Une première critique porte sur la nécessité d’aides de l’État, de dons ou de mécénat pour faire vivre économiquement des secteurs « archaïques ». En réalité, il existe de nombreux secteurs d’activité qui ne connaissent pas des gains de productivité importants, qui poursuivent pourtant leurs activités sans bénéficier d’aides : la coiffure par exemple, mais aussi la gastronomie, la haute-culture, et plus largement une grande partie du secteur tertiaire, réussissent à se développer sans aide aucune de l’État, de fondations, ou autres dons. Certains économistes estiment que les aides obtenues dans le domaine de la culture s’expliquent plus par la capacité des organisations (créateurs mais aussi entreprises ou associations) du secteur des arts à capter ces ressources, aussi bien privées que publiques, pour des raisons autres que des raisons économiques : volonté de l’État de favoriser la création artistique (du fait du prestige qu’apportent au pays l’art et la création artistique, la culture pouvant être considérée comme un bien commun), désir des donateurs privés de se distinguer par un goût d’avant-garde dans le domaine des arts (avant-garde qui, par nature, ne trouve pas immédiatement un public suffisant). Du point de vue économique, la faible rentabilité des activités artistiques s’expliquerait simplement : la faible audience auprès du grand public de ces créations culturelles a pour conséquence de faibles ventes et donc de faibles ressources (le problème ne serait pas une question de coût de production). Par ailleurs, les aides privées ou publiques engendreraient un maintien artificiel de ces activités culturelles et donc une surproduction d’activités artistiques accroissant leur problème de rentabilité.

Une autre critique importante, à l’opposé de la précédente, porte sur les liens entre les deux secteurs distingués par William Baumol et William Bowen. En effet, les gains réalisés dans le secteur productif augmentent les revenus des salariés. Or, l’augmentation de ces revenus pourrait très bien se porter sur la consommation de biens culturels dont la demande croissante expliquerait la hausse des prix plus élevée dans ce secteur archaïque que dans les secteurs progressifs. On retrouve l’idée ici que la culture est un bien supérieur dont la consommation augmente avec les revenus.

- Quelle réaction des acteurs économiques ?

Quoi qu’il en soit, face à ces difficultés bien réelles en matière de productivité et de coût de production, les agents économiques réagissent. Les organisations productrices de spectacles essaient évidemment d’améliorer leur rentabilité en jouant aussi bien sur les recettes que sur les dépenses. Du côté des dépenses, il est possible de les réduire de différentes façons, par exemple en réutilisant les mêmes décors ou les mêmes costumes (théâtre), en utilisant des synthétiseurs (pour les musiques populaires), en choisissant des œuvres peu coûteuses en personnel (interprètes notamment) ou en adaptant l’œuvre (théâtre, musique, danse). Il est possible aussi d’améliorer un peu la productivité du travail en réduisant le nombre de répétitions (par exemple, grâce au succès d’un spectacle qui est rejoué et nécessite donc moins de répétitions) ou en faisant jouer plusieurs rôles à un acteur. Du côté des recettes, augmenter le nombre de représentations permet d’augmenter les revenus (la même pièce de théâtre peut être jouée dans le même théâtre pendant plusieurs années voire plusieurs dizaines d’années ! Même un spectacle vivant peut devenir reproductible !), différencier les places peut permettre de vendre à des prix plus élevés certaines places achetées par les personnes disposées à payer un meilleur service (qualité de l’emplacement par exemple). Certains producteurs cherchent aussi à élargir leurs recettes en numérisant les spectacles qu’ils peuvent ainsi à vendre à d’autres clients. C’est le cas du Metropolitan Opera de New York qui a réussi à dégager des bénéfices en vendant des DVD de ses spectacles, en diffusant ses opéras dans des cinémas, etc. D’autres structures imitent cette stratégie comme le Bolchoï ou l’Opéra de Paris avec l’Opéra à l’écran ou l’Opéra chez soi. Enfin, les produits dérivés d’un spectacle peuvent aussi augmenter les recettes notamment dans les productions à succès.

Ces stratégies ne permettent cependant, le plus souvent, que de réduire les pertes, le besoin d’aides publiques ou privées restant important. Ces difficultés peuvent nécessiter parfois une production publique, par le biais d’établissements publics, ou en tout cas de manière non marchande par des organisations associatives. C’est ce que nous allons voir maintenant.

Illustration : Des exemples de stratégies d’action des opéras en France face aux difficultés économiques

(...) En additionnant les différentes dépenses (artistiques, techniques…), le coût d’un spectacle lyrique est supérieur aux recettes de billetterie (le prix moyen d’une place est de 40 euros ). Ce qui signifie que les opéras perdent de l’argent à chaque levée de rideau.

Les subventions représentent dès lors un apport crucial. Mais aujourd’hui, face à la baisse ou la stagnation des dotations publiques et à la hausse des dépenses (coût de l’énergie, salaires…), des établissements préfèrent réduire leur programmation. D’autres optent pour des versions sans mise en scène ou bien des reprises de spectacle plutôt que des nouvelles productions. (…)

Dans ce contexte économique contraint, comment les opéras peuvent-ils malgré tout poursuivre leur activité ? Le directeur de l’Opéra de Rennes, Matthieu Rietzler, croit en la coopération : « Si nous n’avions pas développé notre partenariat avec Angers-Nantes Opéra, nous n’aurions pas pu nous en sortir. »

C’est ainsi que cette saison, la même production de La flûte enchantée de Mozart va être donnée dans les deux maisons. Le coût du spectacle, d’environ 1 million d’euros, est réparti au prorata du nombre de représentations entre les deux institutions. L’Opéra de Rennes appartient également au réseau de La Coopérative, qui réunit six structures, permettant là aussi de mutualiser les coûts d’une production.

En parallèle, de nouveaux formats voient le jour, sortant l’opéra de son cadre traditionnel. Cet été était programmée dans plusieurs festivals une version atypique de Carmen de Bizet par la compagnie Maurice et les autres. A la place de l’orchestre, seulement trois instrumentistes, pas de chœurs, mais quelques chanteurs qui sont aussi comédiens.

Une version low cost ? Une manière surtout de réinventer cette œuvre, en faisant déambuler les spectateurs dans un lieu en plein air (cour de lycée, ancien haras…).

« Cette dimension itinérante nous permet de sortir des salles dorées et de toucher un public qui n’est jamais venu à l’opéra », nous dit sa metteure en scène Jeanne Desoubeaux.

Un enjeu de démocratisation plus que jamais crucial : le public de l’opéra est âgé (51,5 ans en moyenne ) et appartient très majoritairement aux classes sociales les plus favorisées, accréditant le fait que le contribuable paie pour un genre réservé à une élite.

Les conditions économiques de ce Carmen ne sont pas les mêmes que dans les maisons traditionnelles : le coût de sa production se limite à 200 000 euros (soit environ trois fois moins qu’une production « classique »), et les salaires sont égalitaires pour les artistes et les techniciens. De quoi interpeller sur les cachets parfois démesurés de certains chanteurs stars. (…)

La situation française semble d’ailleurs encore enviable au regard de ce qui se passe au-delà de nos frontières. Au Royaume-Uni, une des principales structures lyriques, l’English national Opera, a annoncé des baisses de salaires de 40 %.

Source : Antoine Pecqueur, Trop coûteux, l’opéra doit revoir sa partition dans Alternatives économiques, 14 septembre 2024

2.2. Une distinction fondamentale dans l’économie de la culture : production marchande et production non marchande.

On peut en fait distinguer trois logiques économiques, utiles pour comprendre le fonctionnement économique du secteur de la culture. La première est évidemment la logique marchande : les producteurs de biens culturels cherchent à vendre leur production et très souvent à faire des profits, des bénéfices pour rémunérer les propriétaires des entreprises qui participent au financement de l’activité. Il existe aussi une logique non marchande qui est celle des associations ou de l’État qui offrent gratuitement ou presque leurs services : l’objectif est non lucratif. Mais vous pouvez vous demander quel intérêt pour les associations de faire cela. Il s’agit, vous l’avez sans doute vu en classe de 2nde, pour les membres actifs des associations de faire partager des valeurs, des passions, des pratiques : ici, la musique, la danse, le théâtre, etc. L’objectif est donc tout sauf financier. Enfin, la logique du don, présente aussi dans le secteur culturel, est aussi non marchande, de nombreuses associations fonctionnant d’ailleurs grâce à des bénévoles dans une logique de don de leur temps et de leurs compétences. S’ajoute aussi le désir, un peu distinctif, de participer au financement d’une activité culturelle. Cette pratique est importante aux États-Unis où de multiples fondations, on l’a vu, et de nombreux individus font des dons à des théâtres, à des compagnies de danse, etc. ou pratiquent le mécénat. Ce sont ces différents acteurs que nous allons étudier maintenant.On peut en fait distinguer trois logiques économiques, utiles pour comprendre le fonctionnement économique du secteur de la culture. La première est évidemment la logique marchande : les producteurs de biens culturels cherchent à vendre leur production et très souvent à faire des profits, des bénéfices pour rémunérer les propriétaires des entreprises qui participent au financement de l’activité. Il existe aussi une logique non marchande qui est celle des associations ou de l’État qui offrent gratuitement ou presque leurs services : l’objectif est non lucratif. Mais vous pouvez vous demander quel intérêt pour les associations de faire cela. Il s’agit, vous l’avez sans doute vu en classe de 2nde, pour les membres actifs des associations de faire partager des valeurs, des passions, des pratiques : ici, la musique, la danse, le théâtre, etc. L’objectif est donc tout sauf financier. Enfin, la logique du don, présente aussi dans le secteur culturel, est aussi non marchande, de nombreuses associations fonctionnant d’ailleurs grâce à des bénévoles dans une logique de don de leur temps et de leurs compétences. S’ajoute aussi le désir, un peu distinctif, de participer au financement d’une activité culturelle. Cette pratique est importante aux États-Unis où de multiples fondations, on l’a vu, et de nombreux individus font des dons à des théâtres, à des compagnies de danse, etc. ou pratiquent le mécénat. Ce sont ces différents acteurs que nous allons étudier maintenant.

2.2.1. La diversité des acteurs économiques : individus, entreprises privées, entreprises publiques et associations.

La diversité est donc la norme dans le domaine de la culture pour entreprendre une activité productive. Tout d’abord, un individu, une personne physique, peut très bien exercer son activité seul, comme les plasticiens. Il peut aussi l’accomplir soit comme professionnel soit comme amateur, ce qui est très fréquent dans la littérature. Dans le spectacle vivant, organiser une prestation nécessite de respecter des règles : la personne, l'entrepreneur de spectacle, doit posséder une licence octroyée par l’administration, si le nombre de représentations est supérieur à 6 dans l’année. De plus, l’individu en question « doit être majeur et ne pas être interdit d’activité commerciale à la suite d’une condamnation judiciaire. Elles [les compétences professionnelles du directeur] sont appréciées par un diplôme d'études supérieures ou une expérience professionnelle dans le spectacle vivant d'au moins deux ans ou une formation d’au moins 500 heures dans ce domaine. » [Source : Daniel Urrutiaguer, Économie et droit du spectacle vivant en France, Éditions Presse Sorbonne Nouvelle, 2009].

À côté des personnes physiques, des personnes morales, qui prennent différentes formes juridiques, peuvent s’engager dans la production culturelle. Les sociétés privées, tout d’abord, ont des propriétaires dont la rémunération dépend des bénéfices réalisés par la société. Les bénéfices sont en général répartis en proportion de la part du capital de l’entreprise détenue, capital apporté, vous le savez, par les propriétaires. Par exemple, si un des propriétaires détient 15 % des actions ou des parts sociales, il obtiendra 15 % des bénéfices. Ces sociétés sont évidemment dans une logique clairement marchande. Elles sont particulièrement présentes dans le cinéma ou la musique. Les associations sont aussi des personnes morales qui ont un rôle important dans le domaine culturel. Les associations sont des groupements de personnes volontaires réunies autour d’un projet commun ou partageant des activités, mais sans chercher à réaliser des bénéfices ; en tout cas, l’objectif de l’association n’est pas le partage des bénéfices entre associés : elles ont un but non lucratif. Une des particularités des associations est qu’elles peuvent fonctionner avec des bénévoles mais aussi avec des salariés. En effet, bien qu’elles soient à but non lucratif, de l’argent circule, est gagné et est dépensé. Les ressources sont de nature très diverse comme les cotisations des membres, la vente de la production réalisée, les dons reçus, des subventions de l’État. Notons que les aides de l’État ne sont pas uniquement financières : il peut aussi s’agir de mise à disposition par une collectivité territoriale d’un local, pour répéter par exemple.

Citons enfin les établissements publics, particulièrement importants dans le domaine culturel. Même s’ils reçoivent d’importantes subventions de l’État, ils ont très souvent une activité commerciale dont ils tirent des ressources. Ce sont des organismes bien connus comme l'Opéra national de Paris et l'Opéra-comique, la Cité de la musique, le Centre national de la danse ou les conservatoires nationaux supérieurs d’art dramatique de Paris, de danse et musique de Paris et Lyon.

2.2.2. Des productions très variées.

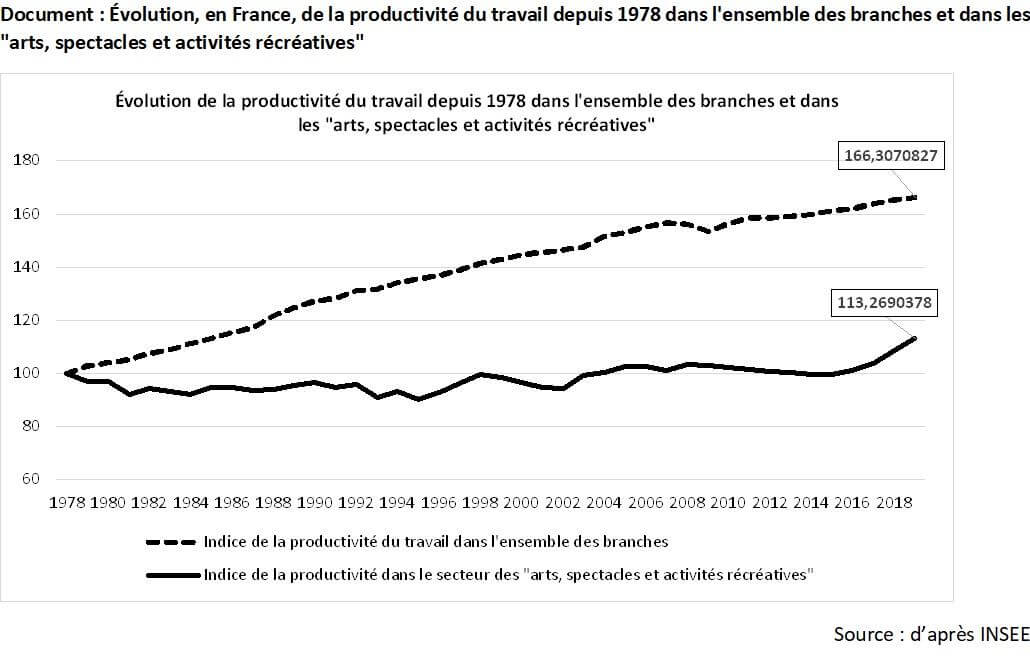

- Le type de productions selon le secteur d’activité culturel : la situation générale

Selon le type de biens et services culturels, la forme sera plutôt marchande ou non marchande. Le tableau suivant, qui ne se limite pas aux spectacles vivants, concernant la France en 2021, indique quelles sont les formes les plus fréquentes. Si certains secteurs d’activité sont totalement marchands comme l’audiovisuel, l’édition, la presse, la publicité et l’architecture, les activités plus proches de l’art proprement dit sont plus fréquemment non marchandes comme le patrimoine, l’enseignement artistique et culturel mais aussi le spectacle vivant.

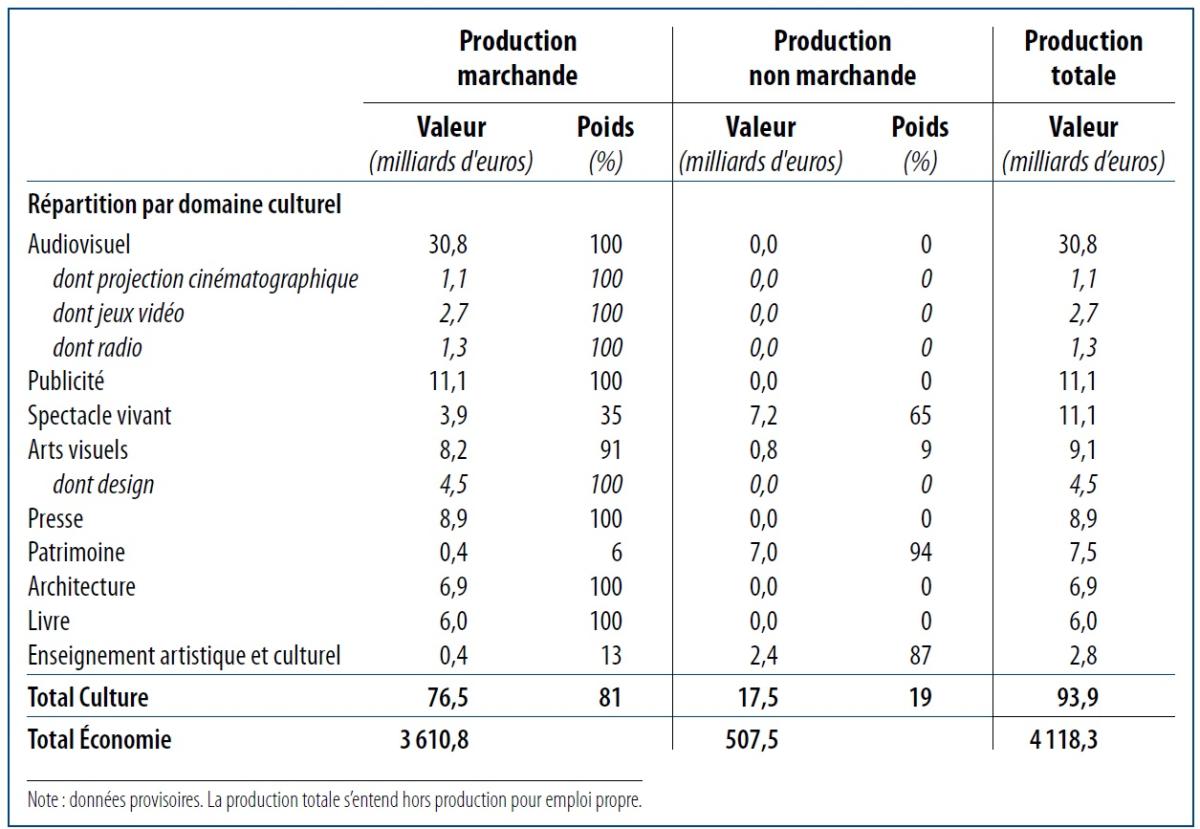

- L’exemple des festivals en France

Une étude sur les festivals a été réalisée en France en 2019 et permet de décrire plus précisément la diversité des formes productives dans le domaine culturel. Ces festivals regroupent différentes expressions artistiques (musiques, spectacles vivants, littérature, etc.). L’enquête met en évidence la prédominance, dans les productions festivalières, d’objectifs non lucratifs. Comme le montre le tableau ci-dessus, 82 % des festivals sont créés sous forme associative ; c’est notamment le cas pour des festivals de musique classique et de cinéma. À l’inverse, il existe une sur-représentation des formes marchandes pour les festivals de musique actuelle. Le caractère non marchand et public est, enfin, relativement plus fréquent pour les festivals de littérature et de spectacle vivant.

On peut distinguer ensuite parmi les ressources importantes de ces festivals, les recettes propres de chaque type de festival et les subventions. Le tableau suivant nous montre ces différences suivant le type de festival :

Ainsi, la part des subventions dans les ressources totales est particulièrement importante pour les festivals de littérature, celle des recettes de billetterie pour les festivals de musique, des recettes de la buvette et de la restauration pour les festivals de musique actuelle, celle du mécénat étant relativement plus importante pour les festivals de musique classique et les arts visuels.

De plus, d’après la même enquête, parmi le total des équipes engagées pour assurer le fonctionnement des festivals, 60 % seraient des bénévoles, notamment pour les festivals de musique et de cinéma et 25 % seraient salariés soit en CDI, en CDD, intermittents ou non. Il y aurait aussi 7 % d’indépendants.