3. L’organisation des activités de production dans le spectacle vivant comprend des étapes et des métiers différents.

3.1. Les étapes de la réalisation d’un spectacle : création, production, diffusion.

3.1.1. La création.

La diffusion d’un spectacle, comme toute activité culturelle, nécessite une activité créative. Cette activité se doit d’avoir une identité, une esthétique et une originalité artistique pour être diffusée. Cette création artistique peut dans le même temps avoir un objectif plus social ou philosophique : dénoncer telle ou telle chose, telle ou telle situation ou tout simplement exprimer telle ou telle situation. Cette création vise une expression. Cette activité peut aussi être plus simplement distractive, sans forcément une grande visée esthétique.

Quoi qu’il en soit, il faut au départ un créateur (ou plusieurs) voulant exprimer quelque chose. Prenons l’exemple d’un spectacle musical : il faut donc un compositeur ou plusieurs compositeurs. Il faut bien entendu selon le mode d’expression choisi un auteur pour les paroles d’une chanson, le librettiste. Dans le domaine de la danse, c’est le chorégraphe qui est le créateur et qui peut, aussi, ne pas être seul : nous l’avons vu les interprètes eux-mêmes peuvent avoir un rôle important dans la création. De plus, très souvent, le spectacle nécessite une musique déjà créée ou à créer, etc.

L’acte de création d’un spectacle suppose une mise en scène et pas seulement dans le théâtre. Ce peut être le rôle d’une personne différent du chorégraphe, de l’auteur de la pièce de théâtre ou de l’auteur de l’opéra. Évidemment, lorsque l’opéra, la pièce de théâtre, etc. sont très anciennes le rôle de l’auteur dans la création du spectacle lui-même devient sinon secondaire du moins moins important : la nouveauté ou l’originalité provient des choix nouveaux du metteur en scène, du chorégraphe, etc. C’est ce qui sera jugé par les spectateurs et la critique … mais aussi par les interprètes, qui peuvent donner leur avis !

L’acte de création est donc inspiration, qui peut dépendre de plein de choses (Illustration1), mais aussi prise de décisions (Illustration 2)

Illustration 1a : Création et inspiration : l’exemple de Folia de Mourad Merzouki d’après la NOTE D’INTENTION du spectacle Folia de Mourad Merzouki et Franck-Emmanuel Comte créé en 2018

MOURAD MERZOUKI,

DIRECTION ARTISTIQUE ET CHORÉGRAPHIE

« Les rencontres inattendues entre deux univers – a priori que tout oppose – font parties de ma démarche artistique. À travers mes créations, je n’ai eu de cesse d’amener le hip-hop vers de nouveaux horizons, de le confronter à d’autres univers musicaux et à d’autres corps.

Dans Folia, la danse hip-hop rencontre les musiques baroques du Concert de l’Hostel Dieu, mais pas seulement : la danse contemporaine, la danse classique ou encore un derviche tourneur s’y entremêlent.

Ce spectacle est un vrai pari. Je tenais à provoquer cette musique populaire, pas assez connue du grand public, avec des sons électroniques pour proposer une toute nouvelle approche de la chorégraphie. Le dialogue est singulier et inattendu, l’apport de musiques additionnelles apporte à Folia cette dynamique que je recherche dans chacune de mes créations.

J’ai également souhaité rendre poreuse la barrière qui souvent sépare les danseurs et les musiciens, en intégrant ces derniers à la chorégraphie. L’enjeu de cette nouvelle aventure est de surprendre le public et de gommer les stéréotypes ! »

FRANCK-EMMANUEL COMTE,

CONCEPTION MUSICALE

« Il existe de nombreuses folias… Celle de Vivaldi est l’une des plus virtuoses. Il existe de nombreuses formes de folies… La folie créatrice est celle qui guide les artistes. Folias et folies sont l’essence même de notre univers musical : un voyage de l’Italie du sud vers le nouveau monde, du répertoire baroque vers les musiques électroniques. »

Source : https://www.lesbordsdescenes.fr/wp-content/uploads/dossier-folia2020.pdf

Illustration 1b : Création et inspiration : l’exemple de Folia de Mourad Merzouki d’après un journaliste de l’AFP

"Folia", une folie hip-hop et baroque de Merzouki lance les Nuits de Fourvière

Il explore l'univers baroque depuis 2014 et une commande du réseau culturel Banlieues d'Europe passée au Centre chorégraphique national de Créteil, qu'il dirige. Il s'agissait de créer un spectacle pour des danseurs et danseuses de hip-hop de plusieurs pays et après les avoir auditionnés, Merzouki se demandait comment les "bousculer".

Il rencontre alors Franck-Emmanuel Comte, chef de file du Concert de l'Hostel Dieu, ensemble lyonnais spécialisé dans le répertoire du 18e siècle. De leur collaboration naissent "7steps" et la curiosité du chorégraphe pour les tarentelles, ces danses et musiques traditionnelles du sud de l'Italie.

Pour préparer sa "Folia", à l'image des compositeurs baroques qui puisaient leur inspiration dans les ritournelles populaires, il est allé voir - sur les conseils du directeur des Nuits de Fourvière Dominique Delorme - "La Notte della Taranta" qui a lieu chaque été à Melpignano dans les Pouilles.

Une nuit durant, des milliers de personnes de tous âges y pratiquent la "pizzica", une tarentelle aux rythmes endiablés, associée depuis des siècles à un rituel de guérison des morsures d'araignées.

Merzouki dit avoir retrouvé des aspects du hip-hop "dans ces corps qui se meuvent jusqu'à l'épuisement". S'il ne voyait pas comment adapter ce folklore, il en a échantillonné les partitions, en y mêlant de l'électronique, pour composer une nouvelle bande-son avec Franck-Emmanuel Comte.

Folie de l'Homme

"Folia" rassemble 17 danseurs et danseuses - du classique sur pointes au hip hop en passant par la danse contemporaine - aux côtés de sept musiciens et d'une soprano derrière un voile. Avec toujours la même volonté de "créer des dialogues entre ces mondes et ces techniques".

Une ligne que Merzouki, 44 ans, poursuit depuis la première création de sa compagnie Käfig en 1998, "Récital", où six danseurs de hip-hop se frottaient aux sonorités du violon et du "talk box", appareil qui permet au musicien de faire prononcer des syllabes à son instrument. Dans "Boxe Boxe" (2010), il explorait les rapports entre le combat et la danse sur une musique jouée en live par le Quatuor Debussy, ensemble lyonnais à cordes.

Sur la scène du Grand théâtre de Fourvière, le spectacle s'ouvre sur le cosmos et un jeu de ballons-astres. La Terre finit par éclater mais la troupe s'accroche à un dernier lopin (gonflable)... "Ce n'est pas un spectacle écolo", souligne Merzouki, mais la folie de "Folia" est aussi "celle de l'Homme face au monde qui l'entoure". Elle s'exprime dans des mouvements proches de la transe, où l'on retrouve la tarentelle.

Source : AFP Lyon, in https://www.lepoint.fr/culture/folia-une-folie-hip-hop-et-baroque-de-merzouki-lance-les-nuits-de-fourviere-01-06-2018-2223287_3.php#11

Illustration 2 : Création et autorité / Les décisions du Chef d’orchestre

Le premier élément constitutif de la légitimitéprofessionnelle repose sur la plus parfaite maîtrise possible de l’œuvre qui va être jouée : maîtrise musicale (connaître chaque partie de pupitre, choisir les équilibres, etc.), mais aussi maîtrise technique (gérer les changements de mesure, anticiper les changements de tempi, etc.). Il s’agit ici pour le chef de connaître parfaitement la partition, et surtout mieux que les musiciens (« il faut connaître la partition mieux qu’eux, c’est clair ») afin, d’une part, d’être en mesure de répondre à n’importe laquelle de leurs questions, mais aussi, d’autre part, de toujours pouvoir justifier ses choix en partant du texte lui-même, seul repère commun au chef et à l’orchestre. La marge est ici étroite pour le chef d’orchestre entre fidélité au texte et interprétation personnelle ; seule sa grande connaissance du texte lui permettra donc de pouvoir fonder et justifier si nécessaire chacune de ses décisions. L’un des chefs interviewés explique ainsi : « Pour me rassurer, il faut que je sois meilleur que l’orchestre. [...]

J’ai besoin d’avoir cet ascendant musical. Si je me sens limite… vraiment, ça me gêne. Et ils le sentent, je pense. » Or ce manque de maîtrise, qu’il soit réel ou supposé, est l’un des principaux facteurs de déstabilisation du chef d’orchestre par les musiciens, qui peuvent alors : « […] remettre en cause la légitimité du chef. Et là, c’est la porte ouverte aux problèmes, justement. S’il n’est pas légitime, on peut contester son tempo, sa nuance, son interprétation, et puis on peut tout faire. » (…)

Le deuxième élément sur lequel repose la légitimité professionnelle est ce que l’on pourrait nommer l’« interprétation musicale fondée », c’est-à-dire la capacité de justifier son choix d’interprétation – qui n’en reste pas moins potentiellement hautement sujet à la contradiction, en révélant par exemple dans la partition des éléments que les musiciens n’avaient pas perçus :

Un musicien ne pourra jamais reprocher à un chef de faire de la musique […]. À partir de là, on a une légitimité en tant que chef, parce que c’est la chose la plus difficile à avoir vis-à-vis des musiciens et la légitimité, on la tient de la musique qu’on a dans la tête. On ne la tient pas d’autre chose. […] Ce qui fait que c’est vous, et que c’est intéressant que ce soit vous devant, c’est la musique que vous avez dans la tête, qui vous est propre, que vous allez transmettre aux musiciens.

Mais à l’analyse, cette interprétation musicale fondée semble recouvrir deux réalités distinctes. En premier lieu, le chef d’orchestre doit pouvoir justifier ses choix interprétatifs (emportant alors – ou non – l’adhésion de principe des musiciens), y compris dans la co-construction de l’interprétation avec l’orchestre26, celui-ci devenant même, pour certains chefs, une force de proposition nécessaire à leur interprétation. Un chef souligne ainsi :

Moi, je donne le sens des choses : le rapport entre les différents éléments, pour moi c’est le chef. La construction, évidemment de l’accompagnement par rapport au thème, ça c’est basique. Mais dans les musiques plus complexes, savoir que cette partie-là elle est plus impor- tante que celle-là […], on a besoin de quelqu’un qui vous guide. Ça, pour moi, c’est vraiment le rôle du chef. Et puis la direction émotionnelle des choses. Mais de manière globale, de manière générale. C’est tout l’orchestre qui va dans un sens. Après, à l’intérieur, les phrasés, les petits phrasés, s’ils ne le font pas, ça marche pas !

Mais ici encore, il s’agit bien d’essayer d’emporter l’adhésion de l’orchestre, comme le note ce même chef :

Mais après voilà, faut faire gaffe […], parce qu’il faut vraiment être sûr du résultat et sûr que quelque part, ça plaise aussi. Ou que même si ça plaît pas, que ça fonctionne et que ce soit un choix musical ou logique ou en tout cas cohérent [...]. C’est-à-dire que même si ça plaît pas, il faut que ce soit convaincant en fait. Pour les musiciens, pour qu’ils puissent le faire bien.

D’autre part, l’interprétation musicale fondée paraît aussi ressortir de ce qui semble être une forme pour le moins de charisme : certains chefs parviennent à emporter l’adhésion des musiciens par la seule force de leur conviction, sans avoir nécessairement à justifier leur choix. Tel chef d’orchestre, observé en répétition, va ainsi ignorer ostensiblement les remarques des musiciens qui semblent douter de son interprétation, jusqu’à obtenir exactement ce qu’il souhaite entendre. Ces mêmes musiciens nous confieront à la fin du concert que le chef avait finalement raison, sans pour autant pouvoir le justifier. Ce type de chef peut alors acquérir un statut particulier, celui d’un leader potentiellement capable de transcender l’orchestre par la musique qu’il « a dans la tête », comme le soulignait le chef cité plus haut. Un musicien d’orchestre interviewé par le sociologue américain Robert Faulkner rapporte la qualité charismatique d’un véritable chef, propre au régime vocationnel :

Je pense que W. a cette personnalité, il a cette qualité. Il sait exactement ce qu’il attend de nous et il nous le transmet, le concert d’hier soir était passionnant, vraiment. Il a ce charisme. C’est juste leur personnalité, c’est le signe d’un bon chef d’orchestre. Il peut faire en sorte que vous vouliez jouer pour lui aussi bien que possible, il vous donne cette confiance. Je pense que vous pouvez dire quand un homme monte à l’estrade s’il l’a ou pas, ils ont une sorte de magné- tisme personnel, c’est difficile à expliquer.

Le charisme du chef renvoie ici autant à ses capacités de direction ou à son inspiration interprétative, qu’à sa capacité à convaincre l’orchestre de la validité de son interprétation.

Source : Pauline Adenot, « Le chef d’orchestre », Transposition [En ligne], 5 | 2015, mis en ligne le 01 septembre 2015, consulté le 30 juillet 2019. URL : http://journals.openedition.org/transposition/1182 ; DOI : 10.4000/transposition.1182

3.1.2. La production.

L’activité de production se distingue de celle de création puisqu’elle consiste à s’occuper des aspects administratifs, juridiques et financiers de la production des biens culturels. Si les maisons de disque ou les producteurs de films sont relativement bien cernés voire reconnus, cela est sans doute moins le cas dans le spectacle vivant. En effet, ceux que le droit nomme les « entrepreneurs de spectacle » recouvrent des activités professionnelles assez diverses dont la fonction fondamentale est d’aider, d’accompagner les artistes dans la finalisation de leurs projets.

Les personnes, administrateurs ou administratrices de spectacle, qui travaillent pour cela peuvent être organisées de manière très diverse. Il peut s’agir de salariés travaillant dans des lieux de diffusion, lieux de diffusion étant donc aussi des lieux de production comme les opéras, les théâtres nationaux, etc. Dans ces grandes structures, l’administrateur est souvent un ancien artiste (comédien, metteur en scène, chorégraphe, etc.) dont le rôle est tout aussi bien de nature artistique qu’administrative, juridique ou financière … même si évidemment il n’est pas seul et est très souvent aidé par des chargés de production et de diffusion notamment.

Évidemment, le spectacle vivant se fait aussi en dehors de ces grandes structures : un concert d’un groupe rock, dans un petit bar, ou un bal dans un village, un spectacle de danse présenté dans une école primaire, etc. nécessitent une organisation différente. Dans ces situations, suivant la reconnaissance de la troupe ou du groupe, l’organisation des activités de production repose sur une ou deux personnes, parfois un membre de la troupe (le chorégraphe, par exemple, ou le metteur en scène). Cet administrateur doit montrer des compétences variées puisque ses activités peuvent aller de l’amont du spectacle (réflexion sur le projet) jusqu’à l’aval (la diffusion du spectacle) : il s’agit de s’occuper de toutes les démarches administratives, juridiques, financières nécessaires pour donner un spectacle.

Une des premières activités est bien sûr de trouver des financements du spectacle prévu puisqu’ évidemment les recettes du spectacle ne viendront qu’au moment où il est joué. Ainsi, le peut se tourner vers des banques par exemple ; il peut aussi utiliser des moyens financiers d’un spectacle précédent, s’ils existent, spectacle qui aurait reçu un bon accueil du public. Une partie du financement peut provenir aussi de co-producteurs qui participeront d’une façon ou d’une autre au projet. Dans le domaine de la culture, vous le savez, il existe des possibilités de subventions par les collectivités locales ou le ministère de la culture : les producteurs le savent bien sûr et se doivent donc de faire toutes les démarches pour chercher à obtenir ces aides. Pour obtenir ces aides, vous comprenez que le producteur doit savoir (avec le créateur bien sûr) de défendre le projet, l’expliquer, montrer son intérêt. De ce point de vue, il doit avoir une sensibilité artistique et un rapport de confiance avec le créateur, metteur en scène, chorégraphe, etc. Il ne doit pas uniquement présenter un budget prévisionnel avec les recettes et les dépenses prévues. Bien sûr, il peut aussi faire appel à des mécènes que le spectacle peut intéresser.

Une fois le projet perçu comme possible, le producteur, toujours en lien avec le créateur, doit trouver des lieux de répétition et s’occuper, du point de vue administratif, de trouver l’ensemble du personnel nécessaire au spectacle : interprètes, personnels de renfort (techniciens divers). Bien sûr, le producteur, si il est l’administrateur ou l’administratrice d’une troupe, d’un théâtre a déjà ces personnels qui sont salariés de la structure en question. Quoi qu’il en soit, le producteur doit s’occuper des formalités administratives et juridiques, notamment rédiger leurs contrats de travail. De même, afin que les répétitions puissent se faire dans des bonnes conditions, le producteur doit faire en sorte que le matériel nécessaire soit acheté ou loué. Le producteur doit pouvoir faire face aux demandes des metteurs en scène, chorégraphes, interprètes. Bien sûr, il lui faut rappeler au créateur ce qui est possible ou non en fonction du budget obtenu (décor, costumes, etc.). Pour l’ensemble de travail, Il peut être secondé pour un directeur de la production, les régisseurs, etc. suivant l’organisation concrète de la troupe, du groupe et du projet.

Bien évidemment, le producteur est chargé de trouver des lieux de diffusions : salles de spectacle, théâtres, programmateurs, distributeurs, etc. Pour cela, il peut se reposer sur la réputation de la troupe pour laquelle il travaille, sur celle du metteur en scène, des interprètes ou du chorégraphe. Là encore, l’entente entre le responsable de la troupe, de l’orchestre ou du groupe et le producteur est essentielle pour trouver et convaincre les diffuseurs. Il existe des lieux, nous l’avons vu, qui sont des occasions importantes de se faire connaitre lorsque créateurs, producteurs, interprètes sont peu connus : ce sont les festivals. Ils peuvent être des moyens de promotion : pensez au rôle important du festival d’Avignon dans le théâtre.

Les lieux de diffusion trouvés, le producteur doit du point de vue juridique rédiger le contrat de spectacle.

Illustration : D’une activité l’autre

Une administratrice expérimentée, ayant commencé sa carrière en étant chargée de relations publiques au sein d'une salle de spectacles avant de se tourner vers l'administration de compagnies et la production, décrit ainsi son intervention auprès d'une compagnie de danse contemporaine :

Administratrice, quadragénaire, formation en gestion de projets culturels, dirige un bureau de production depuis dix ans et travaille pour plusieurs compagnies :

J'ai été contactée par [un chorégraphe] qui cherchait quelqu'un parce que son administratrice, avec qui il travaillait, n'avait plus assez de temp pour lui. On a discuté de ça, et je lui ai dit que je n'allais pas travailler pour lui, que c'était déjà suffisamment dur dans le théâtre et que je n'al lais pas en plus me lancer dans la danse contemporaine, non merci. Mais j'ai été voir son spec tacle, et c'était très bien. Et à ce moment-là, il avait trouvé une administratrice, et il m'a dit: « Écoute, moi, je suis à un tournant de ma compagnie, soit ça passe, soit ça craque, donc tu fais une petite mission de diff'[usion] de six mois et on voit comment ça se passe ». [...] C 'était la première fois que je faisais ça parce que moi, au départ, j'étais plus administration pure et dure, même si finalement j'y ai pris goût, et j'y ai trouvé du sens. [...] Je ne m'occupais pas du tout de l'administration [pour cette compagnie]. [ ... ] Après, je m'entendais très bien avec l’administra- trice. [ ... ] Mais en fait au bout de six mois, elle [l'administratrice] bossait aussi pour une autre compagnie, et elle n' arrivait pas à gérer les deux. Donc j' ai dit : « Ben, je vais reprendre l'admi- nistration ».

Cette incertitude, ou tout au moins ce flottement autour du contenu des tâche à accomplir, permet souvent de pallier le manque de ressources humaines, auquel, les compagnies sont confrontées de manière récurrente. Ainsi un administrateur ou une administratrice recrutée pour des missions de gestion de projet peut être amené à s'occuper de la diffusion, ou à gérer les tournées des spectacles, parce que personne d'autre ne peut être embauché (et rémunéré) pour le faire, ou à l'inverse à donner en coup de main sur des tâches d'administration alors que ses missions portent « exclusivement » sur la diffusion et la vente des spectacles. Cette polyvalence peut également, de manière encore plus contrainte, se trouver renforcée par ce que Serge Proust qualifie de « dilution des frontières du travail » : de nombreuses compagnies ne disposant pas de local dédié au travail administratif, une partie des tâches d’administration se fait au domicile des salariés, hors de la vue des directeurs artistiques. Ces derniers ont tendance à sous-estimer la réalité du travail accompli, et à étendre corrélativement le spectre de leurs « attentes », d'autant plus qu'entre ici en jeu un rapport de travail genré, qui confronte des administratrices femmes à des metteurs en scène majoritairement hommes.

Source : Laure de Verdalle, Aux côtés des artistes, Producteurs de cinéma et administrateurs du spectacle vivant, Sorbonne Université Presses, 2021

3.1.3. La diffusion.

Juridiquement donc, la diffusion nécessite la signature d’un contrat de vente du spectacle dans lequel le producteur s’engage à fournir le spectacle et le diffuseur (ou organisateur) le lieu de représentation et le paiement du spectacle. Évidemment, dans le contrat sont détaillés le nombre de représentations, la durée etc., un avenant technique précisant toutes les aspects techniques et organisationnels. Le prix de vente du spectacle permet de financer la rémunération de l’ensemble du personnel engagé par le producteur, de payer les éventuels droits d’auteur (et le droit d’utiliser les œuvres en question : voir dernier chapitre sur ces questions). Notons que dans ce type de diffusion, le producteur n’est pas lié aux éventuelles pertes du spectacle, le prix de vente du spectacle étant défini à l’avance et forfaitaire (et non proportionnel comme dans un autre type de contrat, le contrat de coréalisation, utilisé pour des grandes salles notamment). Producteurs et/ou organisateurs, peuvent assurer la promotion du spectacle.

Illustration 1 : Le rap et le lent développement des lieux de concert

Des structures dédiées à l’organisation de concerts d'artistes états-uniens de rap et de RnB voient le jour dès la fin de années 1980 à l'initiative de passionnés de hip-hop, comme les membres du collectif IZB. Fort de leurs succès discographiques de plus en plus nombreux au fil des années 1990, les artistes de rap français multiplient les tournées. Néanmoins, au tournant des années 2000, la position des musiques hip-hop dans le spectacle vivant semble particulièrement précaire. Peu de festivals de hip-hop existent, et ceux qui sont organisés peinent à durer. Les grands festivals n’invitent les artistes de rap sur scène qu'au compte-goutte, à l’exception notable des Francofolies de La Rochelle qui accueillent à partir de 1995, sous l'impulsion d'Ambre Foulquier, un volet dédié, intitulé Hip-Hop Folies. Vingt ans plus tard, Myrtille Picaud souligne encore qu’en région parisienne, « le rap trouve en définitive peu de lieux qui lui sont véritablement dédiés ».

Pour pallier cette situation, des événements hip-hop s’organisent dans différentes villes de France et parviennent, dans les années 2000, à pérenniser leurs activités. Le concours Dégaine ton style, organisé dans la ville des Ulis de 2002 à 2004, inaugure des performances sous forme de compétition internationale entre artistes de rap, que prolongent la compétition internationale End of the Weak (depuis 2004 en France) ou les battles de Rap Contenders (depuis 2010). Parallèlement, des festivals spécialisés dans la culture hip-hop émergent, comme Paris Hip Hop en Île-de-France ou L’Original à Lyon, sous l'impulsion conjointe des collectivités territoriales et du monde professionnel privé de la musique (…). À partir de 2008, s'accordant sur le constat de la faible place du rap dans les principaux festivals musicaux, et plus encore sur l’exclusion de certains courants de ce genre musical, ces festivals organisent un réseau de détection de nouveaux talents sous la forme d'une compétition musicale nommée « Buzz Booster ». La première édition a lieu à Lyon en 2010, et la compétition devient rapidement un événement national, adossé à partir de 2014 à la première salle assimilable à une scène de musiques actuelles spécialisée dans le hip-hop, la salle L’Affranchi à Marseille. (…)

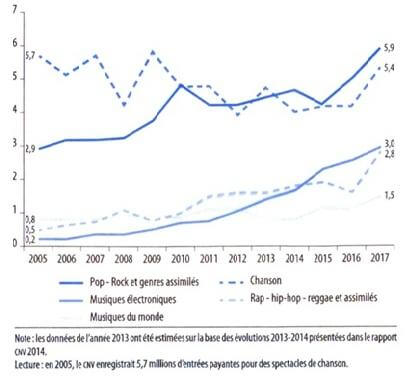

Graphique 3 – Évolution du nombre d’entrées payantes déclarées au CNV par genres musicaux, 2005-2017

En millions d’entrées

Source : CNV

Comme pour la musique enregistrée, ces données officielles sur le spectacle vivant peinent toutefois à saisir la pleine ampleur des activités économiques liées aux musiques hip-hop. En effet, longtemps en marge des circuits de programmation et de salles de concerts les plus en vue, les acteurs du hip-hop ont investi des circuits alternatifs, comme des boîtes de nuit ou des bars et des clubs privés. L'économie des showcases, brèves performances d'un artiste ayant une dimension promotionnelle et dont la rémunération est parfois non déclarée, soutient ainsi la carrière de nombreux artistes dans les années 2000-2010.

Cette situation suggère une concentration des artistes liés au hip-hop aux deux extrémités du paysage du spectacle vivant. D'un côté, certains artistes, avec l'appui des structures dominantes de l'industrie musicale, sont en mesure de bénéficier de tournées à gros budget remplissant de grandes salles, en même temps qu'ils dominent les ventes physiques et numériques de nouveautés musicales. De l'autre, les artistes hip-hop semblent très présents dans un certain nombre de lieux de consommation (débits de boissons, discothèques) dans le cadre d'échanges souvent à la limite de l’économie informelle et qui soutiennent les carrières en développement ou les activités musicales à la marge du secteur.

Source : Karim Hammou et Marie Sonnette-Manouguian, Socio-économie de l’ « urbain » musical in 40 ans de musique hip-hop en France, Questions de culture, Ministère de la culture/Presses de la Fondation nationale des sciences politiques, Paris, 2022.

Illustration 2 : Il y a diffusion et diffusion / L’exemple du groupe Cocktail

On peut donc dégager deux grands types de dispositifs : l'animation anonyme et le concert, reprenant les deux figures traditionnelles et opposées du musicien occidental dans son inscription sociale : le technicien exécutant et I' artiste inspiré. (…)

Décembre 1996, Cocktail dans l'Aude

(…) Au lendemain de la répétition avec Cocktail, j'arrive au Métronome, à C., avec Gilles; nous avons casé sa batterie, ma basse et mon ampli dans sa voiture. Sur une place du centre-ville, le Métronome est un assez grand bar avec un comptoir circulaire en son centre ; des banquettes en similicuir se font face à la périphérie de la salle, un poste de télévision est suspendu dans un coin au-dessus de deux flippers qu'on a visiblement déplacés pour nous faire un peu de place. Greg est déjà là, il finit de monter la sono. Claire et Renaud arrivent quelques minutes plus tard. Je n'ai aucun contact avec le patron ou le personnel du bar, Greg s'occupe de tout, les clients sont déjà là en nombre, ils boivent et discutent sans prêter attention à nous. Le bar ne fait pas restaurant, nous mangerons cette nuit, après la soirée.

20 heures 30, une heure et demie après notre arrivée, nous commençons le premier set (il devrait y en avoir quatre entrecoupés de pauses d'une vingtaine de minute pour aller jusqu’à une heure du matin) suivant une liste établie depuis longtemps par les membres du groupe et à laquelle ils apportent de légères modifications en fonction du lieu et du temps de jeu. Les classiques du rythm'n'blues et de la soul (Hold on, Respect, Fever) se mêlent aux tubes francophones (Les cornichons, Toutes les mamas) dans une salle de bar où domine l'indifférence, la plupart des clients discutant entre eux, certains applaudissant vaguement entre les morceaux, ou regardant la télévision au-dessus de nous, un peu sur le côté. Sur la fin, quelques filles (dix-huit/vingt ans) dansent un peu gauchement en riant et en chantant sur les morceaux qu'elle connaissent, ce qui nous permet de rester « dans la musique » puisque nous ne jouons plus « dans le vide ». (…)

Greg nous appelle pour remonter sur scène, en nous annonçant au passage que la prochaine pause sera plus longue, le temps pour un jeune garçon engagé lui aussi par le patron de faire une « démonstration de nunchaku 5 ». Interloqué, incrédule, je ne comprends pas ce que le propriétaire veut faire en juxtaposant un orchestre et un numéro d'arts martiaux, et je remonte sur scène en me demandant ce que nous faisons dans ce bar. (…)

C’est bien lui qui, une fois notre deuxième set achevé s'approche de la scène en peignoir de boxeur alors que l’un des adultes qui I’accompagnent nous prie aussi de faire de la place, pousser un enceinte, déplacer des pieds de cymbales, avant de demander à Greg de passer sur notre sono Ie CD sur Iequel est gravée la « musique du spectacle ». Dans une ambiance étonnante de musique « orientalisante » (au synthétiseur) alternant dépouillement zen-new age et déferlement sonore des jeux vidéo de combat, entouré du matériel d'un groupe dans un bar de C., le jeune homme présenté à la manière d'un catcheur comme « ancien élève de Jean-Claude Van Damme », « le meilleur de sa génération », etc., entame une démonstration d’une dizaine de minutes pendant laquelle le nunchaku vole autour de lui d’une manière impressionnante, surtout pour Gilles puisque ses précieuses cymbales sont juste derrière et manquent plusieurs fois se faire violemment heurter par les manches de bois.

Source : Marc Perrenoud, Les musicos, enquête sur les musiciens ordinaires, Éditions La Découverte, 2007

3.1.4. Quelques données sur les spectacles joués en 2023.

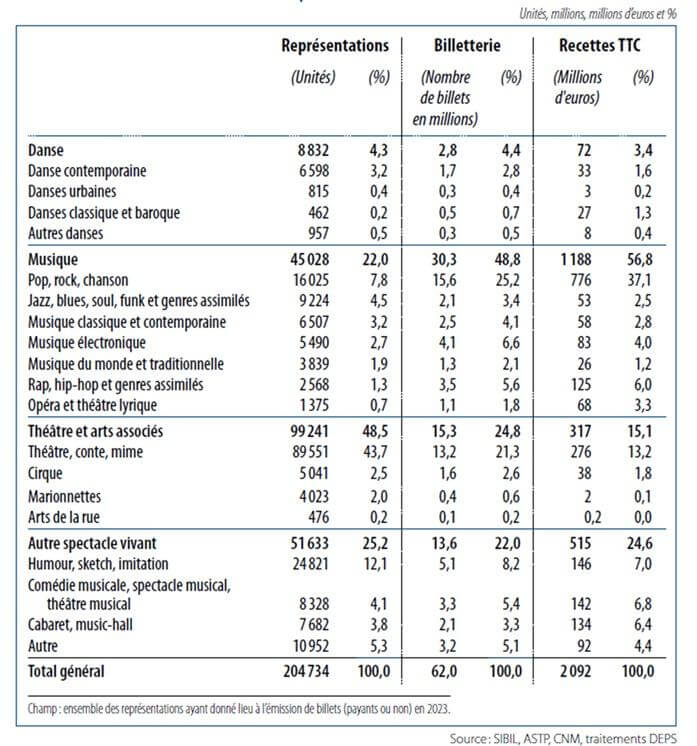

Quels sont types de spectacle qui, en fin de compte, sont diffusés ? Quelques données statistiques répondent à ces questions. Le tableau 1 permet de répondre à cette seconde question : la diversité des spectacles vivants apparait nettement. Tout d’abord, le nombre de représentations théâtrales (et arts associés) est particulièrement important, environ 100 000 en 2023. Le nombre de concert est aussi assez élevé : plus de 45 000 et notamment de « pop, rock, chanson ». Toutefois, en matière de recettes, plus de la moitié des recettes concernent les concerts de musique tandis que les recettes des représentations théâtrales (et arts associés) ne représentent que 15,1 % des recettes totales du spectacle vivant (pour 48,5 % des représentations totales de spectacles vivant). On peut voir ainsi que, selon le domaine esthétique, il est plus moins facile de valoriser financièrement les spectacles pour les producteurs, distributeurs et artistes soit en termes de prix du billet ou de jauge de la salle : prix plus faibles et salles plus petites pour le théâtre et prix plus élevés et salles plus grandes pour les concerts.

Tableau 1 : Représentations, billetterie et recettes du spectacle vivant en 2023 selon le domaine esthétique

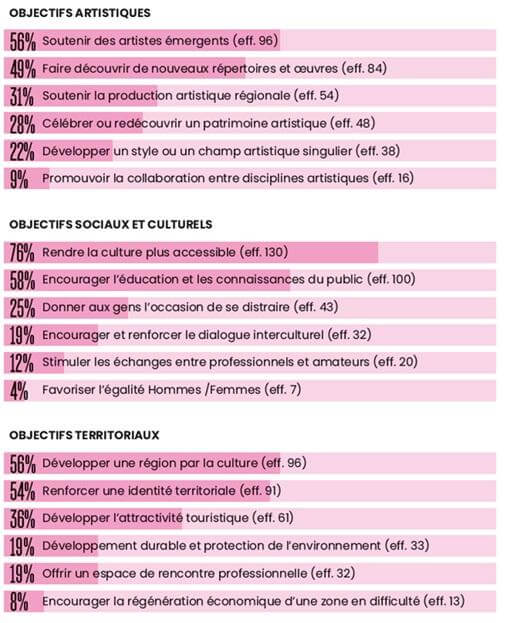

Des festivals existent dans quasiment tous les domaines du spectacle vivant et sont un aspect important de diffusion des spectacles mais aussi un lieu pour les artistes et les producteurs de se faire connaître. Comme me montre l’enquête suivante du ministère de la culture, les objectifs des festivals favorisent notamment l’émergence de nouveaux artistes, la découverte de nouvelles œuvres, etc. Nous voyons aussi l’importance des objectifs de démocratisation culturelle qui favorisent d’ailleurs l’obtention de subventions très importantes comme le montre le tableau 2 et la diffusion des spectacles.

Tableau 2 / Les objectifs des festivals en 2018

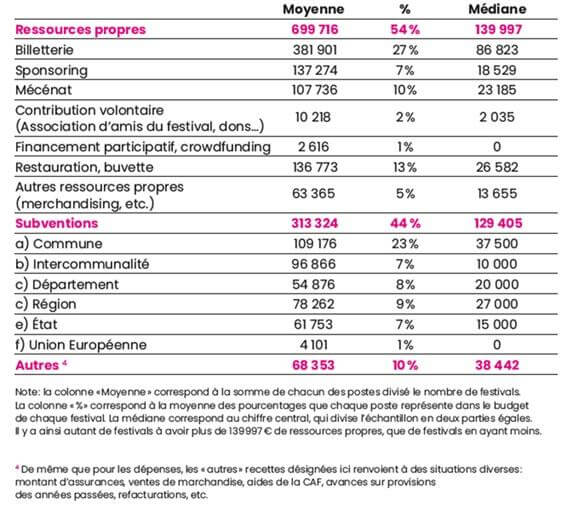

Enfin, le tableau 3 montre la diversité des ressources des festivals : importance de la billetterie, subventions de diverses origines, des sponsors, etc. qui montre l’ensemble des partenaires que doivent contacter les producteurs, que doivent attirer les diffuseur.

Tableau 3 / les recettes des festivals en 2018

Source : Aurélien Djakouane – Emmanuel Négrier – Damien Potier, SoFEST ! empreinte sociale et territoriale, https://www.francefestivals.com/fr/observatoire/toutes-les-etudes/so-fest

3.2. L’environnement professionnel du spectacle vivant s’organise autour d’une économie de projet et d’un fonctionnement en réseau.

3.2.1. Une économie de projet …

Il existe des spectacles culturels qui sont produits et reproduits sur de longues périodes même si ce n’est pas la situation la plus fréquente. Par exemple, au théâtre de la Huchette à Paris, la pièce de Ionesco, La Cantatrice Chauve, a été joué depuis 1957 sans interruption (hormis en mai 1968 et durant la crise du COVID). C’est évidemment un cas exceptionnel (qui fait sans doute le bonheur des producteurs) car les spectacles sont le plus souvent de courte durée et les projets doivent, pour que les professionnels de la culture puissent en vivre, se succéder les uns aux autres.

En réalité donc, les spectacles vivants ne sont, le plus souvent, joués que pour quelques représentations. Il s’agit donc pour chaque spectacle d’un nouveau projet de création. C’est cette idée de projet qui caractérise le plus le spectacle vivant. Contrairement aux activités économiques classiques, il ne s’agit pas de produire le même type de bien (du pain, telle voiture...) ou d’offrir le même type de service (tel type de coiffure, de réparation de voiture, etc.) : il s’agit d’innover, de surprendre, de développer un intérêt nouveau que ce soit esthétiquement ou pour distraire. Il faut créer de la nouveauté. Le projet a quelque chose d’unique et de relativement non reproductible. C’est ce qui fait l’importance des producteurs, à côté des créateurs, qui doivent, pour chaque projet nouveau, trouver des financements spécifiques auprès de l’État, de telle ou telle collectivité locale, de tel ou tel mécène privé et donc trouver de nouveaux sujets, de nouveaux thèmes susceptibles de convaincre des financeurs. Par exemple, une pièce de théâtre sur la question de l’avortement peut trouver des financements auprès des ministères de la santé ou de l’éducation, s’il s’agit de la présenter dans un collège ou un lycée. Un festival de musique corse ou bretonne pourra plus facilement trouver des financements auprès des collectivités locales.

Chaque projet nécessite évidemment, nous l’avons largement vu, des moyens humains et matériels. Il faut des instrumentistes, des danseurs selon le type de spectacle et tout le personnel de renfort ou de soutien. À chaque projet, il faut une nouvelle équipe ce qui induit des coûts évidents de recherche, du matériel qui peut être spécifiques, etc. L’ensemble de ces coûts doivent être mis en regard aux recettes possibles, estimées … mais toujours imprévisibles.

3.2.2. … nécessite un fonctionnement en réseau

Un spectacle vivant nécessite, nous venons de le rappeler, des compétences multiples, artistiques, administratives, juridiques, financières, techniques qui peuvent être dispersées entre plusieurs personnes, plusieurs entreprises. Ce qui facilite la construction d’un projet de spectacle est de puiser dans son réseau, c’est-à-dire un ensemble de relations entre individus ou entre organisations (entreprises, associations, établissements publics). Il s’agit de relations entre individus ayant une fonction spéciale dans ces « monde de l’art » : directeurs de salle de spectacle, de théâtre, ou autres personnel administratif pouvant avoir un pouvoir important, créateurs, producteurs, techniciens et qui se connaissent. Mais il existe aussi des professionnels chargés de cette mise en relation comme les agents artistiques (impresario) qui s’occupent d’acteurs, de tourneurs (ou bookers) chargés de trouver des lieux de représentation.

Un spectacle repose donc souvent sur des relations d’interconnaissances à la base de réseaux de connaissances plus larges. En effet, le bouche à oreille entre artistes mais aussi entre techniciens peuvent favoriser la création effective d’un spectacle. Par exemple, un danseur blessé qui aurait été embauché connaît d’autres danseurs qu’il peut recommander au chorégraphe ; les danseurs entre eux peuvent se « refiler des tuyaux » pour trouver à danser. Il peut en être de même pour les instrumentistes qui peuvent passer d’un groupe à un autre, en fonction des besoins de tel ou tel groupe.

Comme nous l’avons vu, les festivals sont aussi un lieu important pour les rencontres entre les interprètes, chorégraphes, metteurs en scène ou chorégraphes. Bien évidemment, lors des festivals se trouvent aussi des producteurs, des diffuseurs ou programmateurs. Des liens peuvent se nouer favorisant la création, la production et la distribution de spectacles.

Parfois, ces relations sous forme de réseaux peuvent prendre un aspect plus formel comme le Réseau en Ile-de-France « Scènes de la Seine », créé à l’initiative du Syndicat national des arts vivants - Ile-de-France, dont la fonction est de s’inscrire « dans une démarche de coopération, de mutualisation et de développement territorial, ayant pour but de favoriser la proximité et le dialogue entre les différents acteurs culturels ». Ainsi, il existe des possibilités de proposer des résidences à des compagnies théâtrales, des possibilités de lieux de diffusion, de tournée. C’est aussi un espace de circulation d’informations de tout type et à tous les niveaux d’une création : partage de conseils en matière de gestion du projet, de ressources techniques (prêts d’équipement par exemple), d’obtention d’aides publiques dans la région, etc. (Source : https://www.theatredelopprime.com/d-tails-et-inscription/festival-scenes-sur-seine)

Autre exemple : la Maison de la danse, dont le financement provient de la billetterie, d’aides publiques de la ville de Lyon mais aussi de l’État, par la DRAC au titre du Pôle Européen de Création. Ce dernier a pour objectif de favoriser la coopération internationale en matière de diffusion et de production ou de co-production de spectacles mais aussi d’aide à des artistes émergents. Il s’agit donc d’un réseau très formel avec des engagements et des conventions entre les partenaires. Par ailleurs, la Maison de la danse offre des possibilités de résidence pour des artistes associés et là aussi avec des conventions signées avec des partenaires publics. Par ces conventions, les artistes doivent par exemple participer à des activités de médiation dans l’espace local, le quartier, la ville, les écoles, etc.

Vous voyez donc en quoi des réseaux d’interconnaissances directs mais aussi indirects favorisent la création, la production et la diffusion de spectacles.

Illustration 1 : Les musicos, trouver des occasions de jouer

J’ai eu l’occasion de jouer environ deux cent fois dans les bars et les clubs toulousains généralement comme sideman au sein de nombreux appariements dont certains n'ont duré qu’un soir et d'autres des années. Quand, ayant joué dans la plupart des lieux, avec la plupart des musicos d'un « milieu », on est suffisamment implanté dans le territoire urbain et le marché du travail, on est repéré et connu comme un des instrumentistes possibles (particulièrement pour la rythmique, batterie, basse, guitare, piano, mais pas uniquement) pour toute « affaire » locale par ceux qui « ont le plan ». Entre 1998 et 2003, mon téléphone a sonné très régulièrement, parfois plusieurs fois par semaine, pour des propositions émanant de certains des leaders locaux (pas tous, il est quelques musiciens avec qui je n’ai jamais eu l'occasion de jouer parce qu'ils appelaient d'abord d'autres bassistes), comme Charif, Rémi, Thierry mais aussi Hugo (pianiste, quarante ans), ou Denis (saxophoniste, vingt-huit ans)1.

Quand on tourne dans les bars et les clubs de la ville, il est primordial de constituer et d'entretenir un réseau local de relations personnelles et de partenariats sur lesquels on peut compter, pas seulement pour jouer trois ou quatre fois par an dans chaque lieu, mais aussi, autant que possible, pour changer d’appariements à l'intérieur du milieu et revenir jouer à peu près tous les mois, et enfin dans certains bars ou clubs pour établir un « plan hebdomadaire ». Le réseau local des bars et des clubs offre au musicos des affaires fortement inscrit l’informalité (rémunération occulte, continuité spatiale, temporelle, sociale, absence d'encadrement). Cependant, même pour ces plans ordinaires correspondant à des formes d'emploi faiblement valorisées (mais souvent indispensables), on retrouve toujours une étiquette, un savoir-vivre à respecter relevant, au même titre que l'animation et le concert, d'un dispositif de représentation.

Je jouais déjà régulièrement avec Thierry et différents solistes quand, pour une soirée dans un bar toulousain, je dus, en accord avec le batteur, me faire remplacer par un bassiste à peine plus jeune que moi, dont je savais qu'il jouait correctement mais qu’il n'avait pas un caractère facile. Quelques jours plus tard, lors du gig suivant, Thierry me fit part de son mécontentement :

«On s’est coltiné un de ces bassiers ... eh ben, c'était pas brillant ! Déjà franchement y joue pas terrible, surtout niveau tempo, la justesse ça va mais alors y lient pas le tempo ... et puis bon moi je lui ai dit : "On joue pas au Carlton mais bon quand même, faut pas déconner !" Le mec, y se pointe en jogging à moitié crade non mais c'est n'importe quoi ! Je te jure, t’as envie de lui filer cent balles pour croûter. Bon, mais en plus, il en a rien à foutre, une vrai tête de con ... ou alors j'sais pas, il était vraiment pas à l’aise ... en tout cas moi j'veux plus le voir ce mec-là! »

Ainsi, même quand le musicos a joué dans différents lieux et appariements, qu'on commence à connaître son nom dans le milieu, efficacité musicale constante, présentation correcte et sociabilité égale sont les trois qualités qui lui permettent d'entretenir son inscription dans le réseau local, où la réitération des situations de jeu, leur quasi-quotidienneté produisent une évaluation par les différents partenaires (pairs, patrons-associés, clients-spectateurs) qui s’opère aussi depuis le monde « domestique ».

1 : La plupart de ces musicos sont eux-mêmes régulièrement amenés à être sidemen dans des appariements pour des engagements dont ils ne sont pas à l'origine, comme il m'est arrivé de tenir une position de leader à deux ou trois reprises. Ces positions sont labiles, elles changent dans l'espace (on peut « avoir le plan » dans un bar et être appelé comme sideman par un musicos qui « a le plan » dans un autre) et dans le temps.

Source : Marc Perrenoud, Les musicos, enquête sur les musiciens ordinaires, Éditions La Découverte, 2007

Illustration 2 : les danseurs, le rôle du « bouche à oreille »

Le « bouche à oreille » est un moyen efficace pour accéder à l’information stratégique. Les jeux de « don » et « contre-don » sont à la base de ce type d’échanges d’informations. Partager l’information s’inscrit dans le registre de la solidarité et dans la logique du désintéressement qui seraient propres aux univers artistiques (éloignés du « chacun pour soi » du marché du travail traditionnel), mais la croyance au mythe de la « communauté de valeurs et de vie des artistes » est très rapidement fragilisée, car les tentations de faire « cavalier seul » sont fréquentes. La diffusion de l’information sur l’emploi (enjeu décisif pour l’entrée dans le métier) cristallise souvent le double discours sur le don. Trompeurs et trompés sont les acteurs du même mécanisme de désenchantement à l’œuvre pendant les auditions, où les « injustices » de ce marché du travail artistique sont révélées aux jeunes danseurs par « vocation » tout juste sortis de l’école.

Donner une information peut aussi asseoir une position au sein d’un groupe de pairs. Si l’information provient d’une institution chargée de diffuser une information publique (ANPE ou CND), celui qui se fait le « passeur » auprès des membres du groupe n’en retirera pas un grand bénéfice. L’« information confidentielle », les « bruits de couloir » (ici de « vestiaire »), dont l’origine est souvent liée à un contact informel avec un membre de la compagnie, sont beaucoup plus valorisés dans l’économie du don. Celui qui donne l’information rend redevable celui qui en est bénéficiaire, mais c’est aussi une manière d’exhiber sa socialisation professionnelle.

Celui qui propose « généreusement » l’information est généralement un danseur déjà confirmé (il peut déjà avoir un emploi ou disposer d’un CV légitimant), ce qui lui permet de retirer les bénéfices symboliques du « désintéressement » valorisé dans les univers artistiques, tout en étant relativement à l’abri sur le terrain de l’emploi. Ce « don » se vit d’ailleurs souvent par celui qui l’initie et celui qui le reçoit comme une manifestation de « générosité », mais aussi comme un indice de séniorité qui renforce la position de celui qui peut se « permettre » de « donner des bons plans ». C’est ce qu’illustre le témoignage de Corinne, professionnelle depuis vingt ans :

Le réseau, c’est les contacts que l’on a et qu’il faudrait renouveler. Des contacts, j’en ai, mais ils sont plutôt amicaux et j’ai beaucoup de mal à téléphoner et à l’utiliser pour moi. Moi, je mo bilise plus mon réseau pour donner du boulot aux autres plutôt que pour moi. Plusieurs choré graphes m’ont contactée lorsqu’ils cherchaient et qu’ils n’avaient pas envie de faire passer d’auditions. Ils savent que je connais des gens dans différents domaines et ils me donnent leur recherche. Là, j’appelle quatre, cinq personnes et souvent mon flair est bon et le plus souvent cela marche.

L’expérience accumulée permet de décrypter les avis d’audition, d’évaluer ses chances de succès à concourir. Dès la lecture de l’annonce, le danseur évalue à la fois la position du chorégraphe dans le champ, sa correspondance en termes de technique du corps, la possibilité ou non de valoriser une singularité physique ou une particularité physique, et son urgence à trouver du travail. Ainsi, lorsque les profils de postes spécifient une technique du corps particulière comme l’acrobatie, le hip-hop ou le ballet classique, les mécanismes d’auto-exclusion sont fréquents.

Source : Pierre-Emmanuel Sorignet, Danser – Enquête dans les coulisses d’une vocation, La Découverte, 2012.

3.3. Le numérique transforme l’économie du spectacle vivant

Le numérique, vous le savez, peut concerner de nombreuses activités sociales sites de rencontre, prise de rendez-vous médical …). Il concerne aussi de nombreuses activités économiques dans la vente, le commerce (sites d’achat en ligne) comme dans la production de biens (ordinateurs, smartphones) et de services (création d’applications par exemple). Le domaine de la culture n’échappe pas à cette évolution, le numérique pouvant être source d’avantages dans de nombreux domaines de la création jusqu’à la vente.En effet, construire un projet, réaliser une création nécessite de nombreuses compétences et de nombreux partenaires. Le numérique peut faciliter leur mise en relation. Par exemple, Théaomai, une entreprise qui en s’associant avec France Travail a pour objectif notamment de faciliter la formation des acteurs du spectacle vivant par l’intermédiaire de son site internet ; elle vise aussi à apprendre comment mieux connaître son public, comme faire des analyses à partir de données récoltées, traitées donc de manière informatique (marketing digital). C’est le cas aussi de l’Oeil du Public qui accompagne des orchestres, des festivals, des scènes nationales, etc. ou de Scènes Connectées. La production d’un spectacle peut faire appel elle-même au numérique. Dans la musique, de nombreux artistes utilisent depuis longtemps, vous le savez, des synthétiseurs ; ils permettent des créations originales ou, nous l’avons vu, de réduire les coûts d’un spectacle. Ingénieurs du son mais aussi lumières utilisent l’informatique ce qui peut renouveler la mise en scène d’un spectacle voire permettre l’interactivité avec le public via les smartphones ! Des groupes, des chorégraphes peuvent penser ces outils, lumières et sons, non plus comme de simples « décors » mais comme élément direct de l’activité et de l’expression artistique. Le spectacle Pixel de Mourad Merzouki traduit bien cette idée.Enfin, le numérique est un outil très intéressant de diffusion auprès du public et de partage entre artistes. C’est évidemment le cas de YouTube qui diffuse des spectacles enregistrés de manière plus ou moins professionnelle. Beaucoup d’organisations qui créent et/ou diffusent des spectacles utilisent le numérique comme moyen supplémentaire de diffusion. Cela se fait, bien sûr par l’enregistrement des spectacles et leur diffusion dans des cinémas ou à la télévision, mais aussi directement sur les sites de ces institutions comme le fait, par exemple, l’Opéra de Paris avec Paris Opéra Play.Le numérique, vous le savez, peut concerner de nombreuses activités sociales sites de rencontre, prise de rendez-vous médical …). Il concerne aussi de nombreuses activités économiques dans la vente, le commerce (sites d’achat en ligne) comme dans la production de biens (ordinateurs, smartphones) et de services (création d’applications par exemple). Le domaine de la culture n’échappe pas à cette évolution, le numérique pouvant être source d’avantages dans de nombreux domaines de la création jusqu’à la vente.

En effet, construire un projet, réaliser une création nécessite de nombreuses compétences et de nombreux partenaires. Le numérique peut faciliter leur mise en relation. Par exemple, Théaomai, une entreprise qui en s’associant avec France Travail a pour objectif notamment de faciliter la formation des acteurs du spectacle vivant par l’intermédiaire de son site internet ; elle vise aussi à apprendre comment mieux connaître son public, comme faire des analyses à partir de données récoltées, traitées donc de manière informatique (marketing digital). C’est le cas aussi de l’Oeil du Public qui accompagne des orchestres, des festivals, des scènes nationales, etc. ou de Scènes Connectées.

La production d’un spectacle peut faire appel elle-même au numérique. Dans la musique, de nombreux artistes utilisent depuis longtemps, vous le savez, des synthétiseurs ; ils permettent des créations originales ou, nous l’avons vu, de réduire les coûts d’un spectacle. Ingénieurs du son mais aussi lumières utilisent l’informatique ce qui peut renouveler la mise en scène d’un spectacle voire permettre l’interactivité avec le public via les smartphones ! Des groupes, des chorégraphes peuvent penser ces outils, lumières et sons, non plus comme de simples « décors » mais comme élément direct de l’activité et de l’expression artistique. Le spectacle Pixel de Mourad Merzouki traduit bien cette idée.

Enfin, le numérique est un outil très intéressant de diffusion auprès du public et de partage entre artistes. C’est évidemment le cas de YouTube qui diffuse des spectacles enregistrés de manière plus ou moins professionnelle. Beaucoup d’organisations qui créent et/ou diffusent des spectacles utilisent le numérique comme moyen supplémentaire de diffusion. Cela se fait, bien sûr par l’enregistrement des spectacles et leur diffusion dans des cinémas ou à la télévision, mais aussi directement sur les sites de ces institutions comme le fait, par exemple, l’Opéra de Paris avec Paris Opéra Play.